第一作者:张俊杰、蓝沛盛

通讯作者:温锦秀、罗坚义

背景介绍及内容概述

随着可穿戴电子设备与机器人技术的快速发展,医疗健康监测领域对高分辨率、低串扰柔性压力传感器阵列的需求日益迫切。传统传感器制备方法常面临灵敏度有限、检测范围窄、串扰显著等问题,且依赖光刻、激光蚀刻等复杂工艺,成本高昂。尽管丝网印刷技术因高效、低成本和大规模生产优势成为优选方案,但其电串扰(由导电油墨扩散导致)和结构单一性仍制约性能提升。

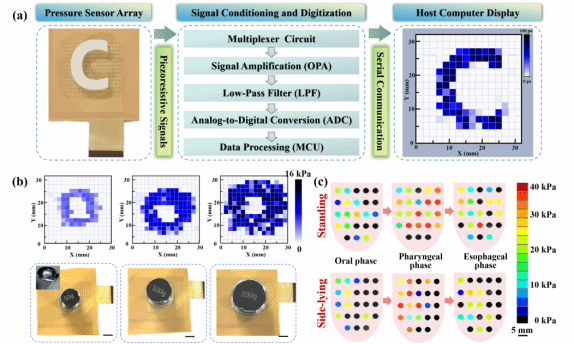

近日,五邑大学柔性传感材料与器件研究开发中心温锦秀副教授和罗坚义教授团队提出一种优化丝网印刷技术,通过调控印刷工艺(印刷次数、网版孔径、材料用量)和引入弹性绝缘隔离层,成功制备出高性能柔性压力传感器阵列。通过调整印刷参数,实现了广泛的灵敏度范围,从11.0 kPa-1(在压力低于8 kPa)到0.09 kPa-1(在压力高达942 kPa),并利用聚氨酯/环氧树脂(PU/AB胶)作为隔离层将串扰抑制至-11.65 dB。所开发的传感器阵列具备1.6 mm空间分辨率,在3000次循环测试中电阻波动仅1.32%。进一步集成硬件电路与软件系统后,该阵列成功应用于口腔舌压与吞咽压力监测:在站立/侧卧位吞咽过程中,23点压力分布图谱清晰揭示了舌体运动规律(如侧卧位因重力作用接触面积增大,局部压力达40 kPa),精度显著优于传统7点检测法。研究表明,此策略为低成本制造高稳定性、低串扰压力传感器提供了新途径,在医疗诊断与人机交互领域具有广阔应用前景。

本工作以“High-Performance Flexible Pressure Sensor Array via Screen-Printing with Enhanced Sensitivity and Low Crosstalk”为题,发表在IEEE Sensors Journal上。

论文具体工作内容

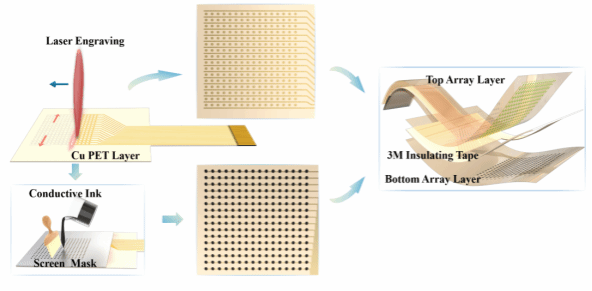

图1 柔性压力传感器阵列的制备流程图。

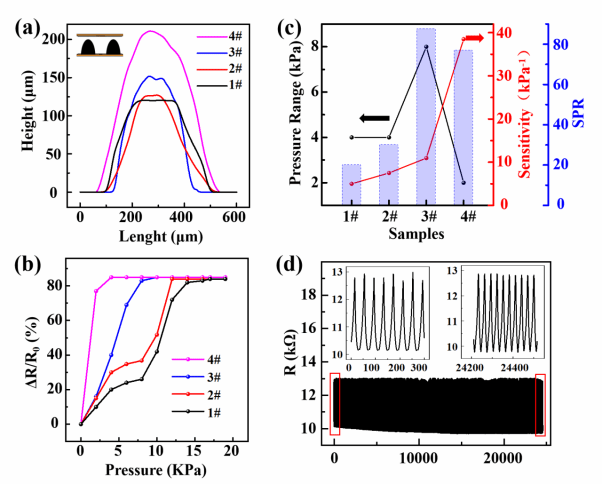

图2 不同碳点高度的压力传感器阵列的性能。(a)样品1#-4#的高度轮廓测量曲线。图示为传感器阵列的局部结构。(b)四个样品的压阻特性曲线(c)曲线第一个拐点的响应范围、四个样品的灵敏度和传感器性能系数。(d)测量样品3#的一个传感器点的循环稳定性。

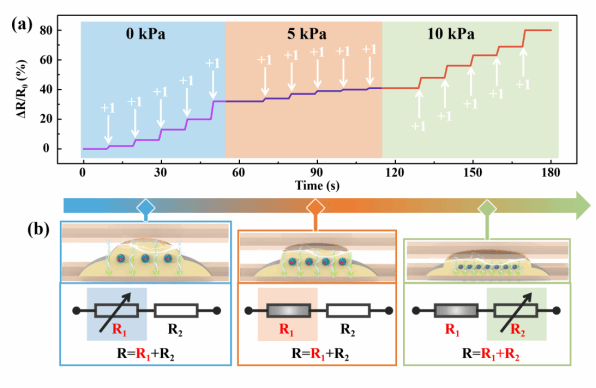

图3 展示压力传感器阵列(样本 1#)的分辨率性能及压力敏感机制。(a)在不同初始参考压力0、5和 10 kPa下对较小压力(1 kPa)的动态响应情况。(b)压力传感机制及等效电路的示意图。

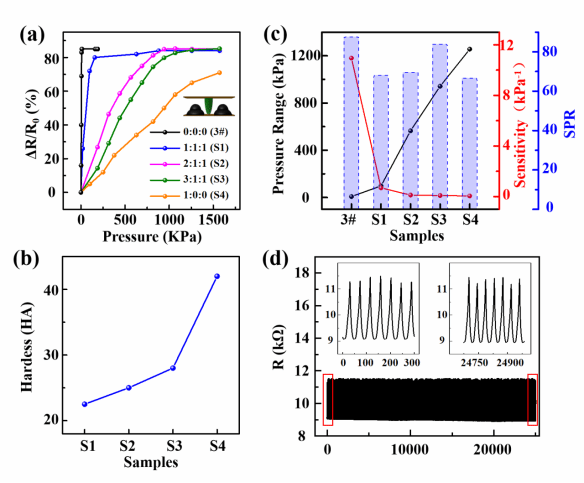

图4 具有隔离体的压力传感器阵列的性能。(a)样品3#与S1-S4之间的压阻特性曲线,图中展示了带有隔离体的传感器阵列的局部示意图。(b)S1至S4隔振胶的软度测量图。(c)样品3#与S1至S4的响应范围、灵敏度及性能系数。(d)S3单个传感点的循环稳定性测量结果。

图5 压力传感器阵列系统的应用。(a)压力传感器阵列系统构建的示意图。(b)不同重量砝码下压力传感器阵列的压力分布。(c)舌压测量过程中不同阶段的压力分布图。

总结与展望

本研究介绍了一种经济高效且可扩展的方法,通过优化的丝网印刷技术来制造高分辨率、低串扰的柔性压力传感器。通过控制印刷参数,该传感器能够实现广泛的灵敏度范围,并大幅降低串扰(-11.65 dB)。压力传感器阵列的空间分辨率为1.6 mm,且稳定性极佳(在3000次循环测量中,电阻波动仅为1.32%)。将其应用于监测口腔舌部压力的压力检测系统中,展示了该传感器在医疗领域的应用潜力。这项研究为改进可穿戴电子设备和机器人技术提供了一种可行的解决方案。

作者及团队介绍

第一作者:张俊杰,男,五邑大学应用物理与材料学院2022级材料与化工硕士研究生

第一作者:蓝沛盛,男,五邑大学应用物理与材料学院2023级材料与化工硕士研究生

通讯作者:温锦秀,女,工学博士,副教授,硕士生导师,江门市二级高层次人才。主持项目国家自然科学基金(青年科学基金)1项,广东省基础与应用基础研究基金项目(青年基金项目)1项,五邑大学港澳联合研发基金1项。主要研究领域包括:柔性传感材料制备及其器件应用(柔性温度传感、压力传感);高效率柔性可穿戴热电发电材料与器件研究。

通讯作者:罗坚义,男,工学博士,教授,博士生导师,现任五邑大学应用物理与材料学院院长,五邑大学柔性传感材料与器件研究开发中心主任(创始人),国务院政府特殊津贴专家(2023),广东省杰出青年基金获得者,国家重点研发计划智能传感重点专项会评专家,南粤优秀教师,江门市首届“侨乡青年榜样”,江门市优秀科技工作者,江门市“十佳教师”。主要研究领域包括:柔性传感材料与器件应用(柔性触觉传感、温度传感、气体传感和光电传感等);纳米功能材料合成;智能调光变色材料与器件。

附文献及DOI号

High-Performance Flexible Pressure Sensor Array via Screen-Printing with Enhanced Sensitivity and Low Crosstalk

DOI:10.1109/jsen.2025.3585156