1. 设立目的和意义

饮食文化极具地域和民族特色,是国家文化软实力的重要部分,更是人文外交的重要载体。非遗作为文化传统往往与我们日常的衣、食、住、行紧密联系,而其中“食”的研究重视程度还不够。博大精深的中国饮食文化缺失于世界非物质文化遗产,反映出我们对饮食文化深层次基因的解读和非遗特质的理解还有待加强。《“十四五”文化发展规划》提出要提高非遗传承实践能力,饮食所承载的传统与文化还需要我们深入挖掘,以更好地进行非遗保护与传承。

《“健康中国2030”规划纲要》提出健康优先原则,加快形成有利于健康的生活方式。科学、健康饮食是生活方式的一个重要方面,中华民族“药食同源”、“治未病”的理论为我们提供了宝贵经验和智慧,从传统文化中探索当下的健康饮食方式、生活方式具有很强的现实意义。

2.研究内容

基于食物设计这一跨学科的综合领域和视角,研究如何通过食器、包装、形状、颜色、制作、运输、空间、设施、品牌、服务等方面的设计来创造新的饮食体验。将设计学学科的系统观和创新设计思维融入非遗饮食领域的创新创业活动中,综合运用符号学、叙事学、传播学、文化学、民俗学、生态学、美学等理论,以学科交叉的视角研究中国侨乡的饮食文化,探索非物质文化遗产如何在当下社会语境传播、继承和创新。

重点研究中国侨乡——江门五邑地区的传统食物及节日文化,包括核心价值观、文化符号、文化仪式、制作技艺、食材特性、材料选择以及相关的生活习俗。把握数智时代饮食文化的发展趋势,探索文化认同在食物设计中的隐性表达,助力塑造“文化中国”形象。

201306班 区祖敏《姜遇》

3.研究课题

食物与我们的身体、生命息息相关,食物设计研究的对象不单纯指食物本身,也包括其背后所反映的民族文化、传统礼仪、生活习俗、生态环境、社会变迁等多个方面的内容。因此,非遗的饮食文化研究所囊括的研究课题也比较广泛。以下是本研创所拟开展的研究课题方向:

(1) 侨乡传统食物研究。调查中国侨乡人民的生活方式,特有的传统食物,挖掘其发展历史、制作技艺和生活习俗背后的文化元素和人文故事。

(2) 侨乡节日文化研究。从叙事学角度研究春节、端午节等传统节日的传播现象,构建侨乡特色的故事体系和话语体系,以“讲故事”作为传播途径和手段,激发文化认同感。

221302班 陈红斌《粽舟》

(3) 传统食物的产业化研究。深入挖掘传统食物的特色、历史渊源和独特的制作工艺,确保在规模化生产的过程中仍能保持其原汁原味。探讨如何有效地进行市场定位和推广,以提高市场接受度,将侨乡传统食物转变为适应市场需求的产品,助力乡村振兴。

(4) 餐具及制作器具设计研究。研究食物制作的器具,结合当下民众生活进行设计创新。设计开发与非遗食物相匹配的餐具设计,探索和创造新的食用方式,提升食物品质和食用体验。

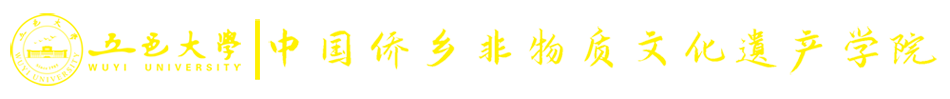

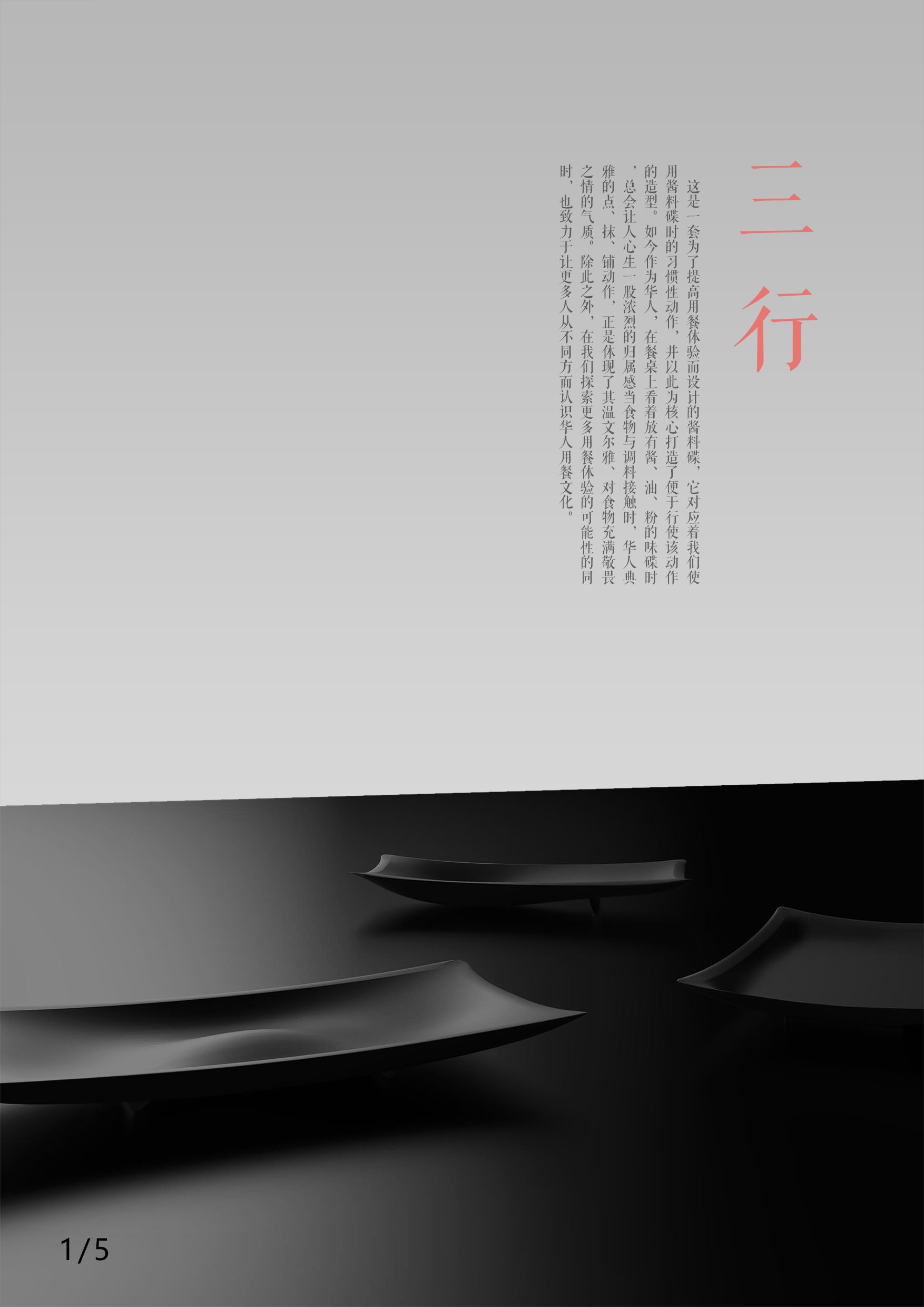

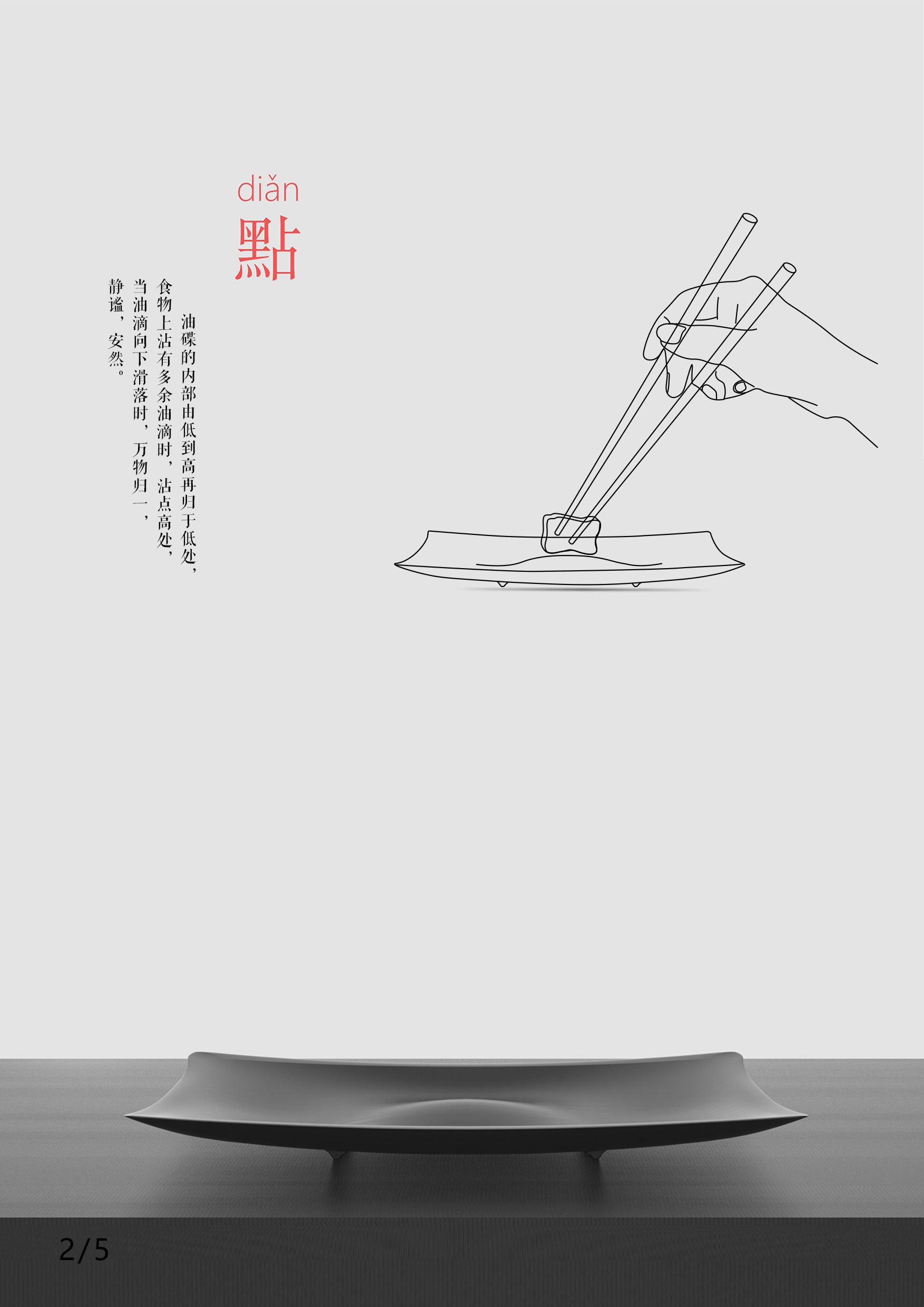

141301班 林国鸿 欧坚裕 何文辉 《三行》 红点概念设计奖

(设计说明:作为华人,在餐桌上看着放有酱、油、粉的味碟时,华人典雅的点、抹、铺动作,正是体现了其温文尔雅、对食物充满敬畏之情的气质。除此之外,在我们探索更多用餐体验的可能性的同时,也致力于让更多人从不同方面认识华人用餐文化)

(5) 文化体验设计研究。利用虚拟现实、增强现实、人工智能等技术,以多模态人机交互的方式展示中国侨乡的传统文化,在沉浸式体验中有效传播非物质文化遗产。

201306班 谢芊芸《陈皮主题展示馆》

201306班 王靖贻 《陈皮炮制技艺体验台》

(6) 可持续生态设计研究。在经济效益与环境友好之间寻求平衡,考虑生产、包装、运输等环节的环境影响,探索生态环保材料的应用、降低食物浪费、资源循环利用等,促进社会可持续发展。

(7) 非遗食物美学研究。从美学角度分析和研究中国侨乡非遗食物,了解不同群体对于食物审美的共鸣点。

(8) 非遗品牌与服务设计研究。构建独特的非遗品牌形象,将文化元素融入品牌标识和包装设计;关注服务设计,通过文化体验提升消费者的感知。实现传统文化与现代需求的有机融合,推动非遗文化在当代市场中的独特表达。

4.研究团队

研究团队主要由本校不同专业背景的教师组成,形成多学科交叉的专业结构,主要包括:产品设计、食品科学与工程、汉语言文学、新媒体与文化传播、视觉传达设计、环境设计、交互设计、机械工程、网络工程等。

5.外部合作

运用产品设计方法论和现代科学技术,与相关企业、行业组织和社会机构合作开展非遗食物的文创产品设计、文创美食设计、智能体验产品设计、儿童食育设计等创新实践,在实践的基础上持续开展学术研究。

合作单位包括:

江门市文广旅体局

中国侨都华侨华人博物馆

江门市烹饪协会

江门五邑地区食品龙头企业

江门五邑地区非物质文化遗产保护单位

侨乡非遗传承人

6.展望

非遗饮食文化研创所刚成立不久,已有的研究成果和学术积淀还非常薄弱,任重而道远。我们坚信在学校新文科建设的大力支持下,以研究团队的跨学科背景和独特视角,形成具有自身特色的饮食文化研究,为非遗传承实践活动提供学术支撑和核心价值,为五邑地区的侨乡文旅产业高质量发展贡献一份力量。

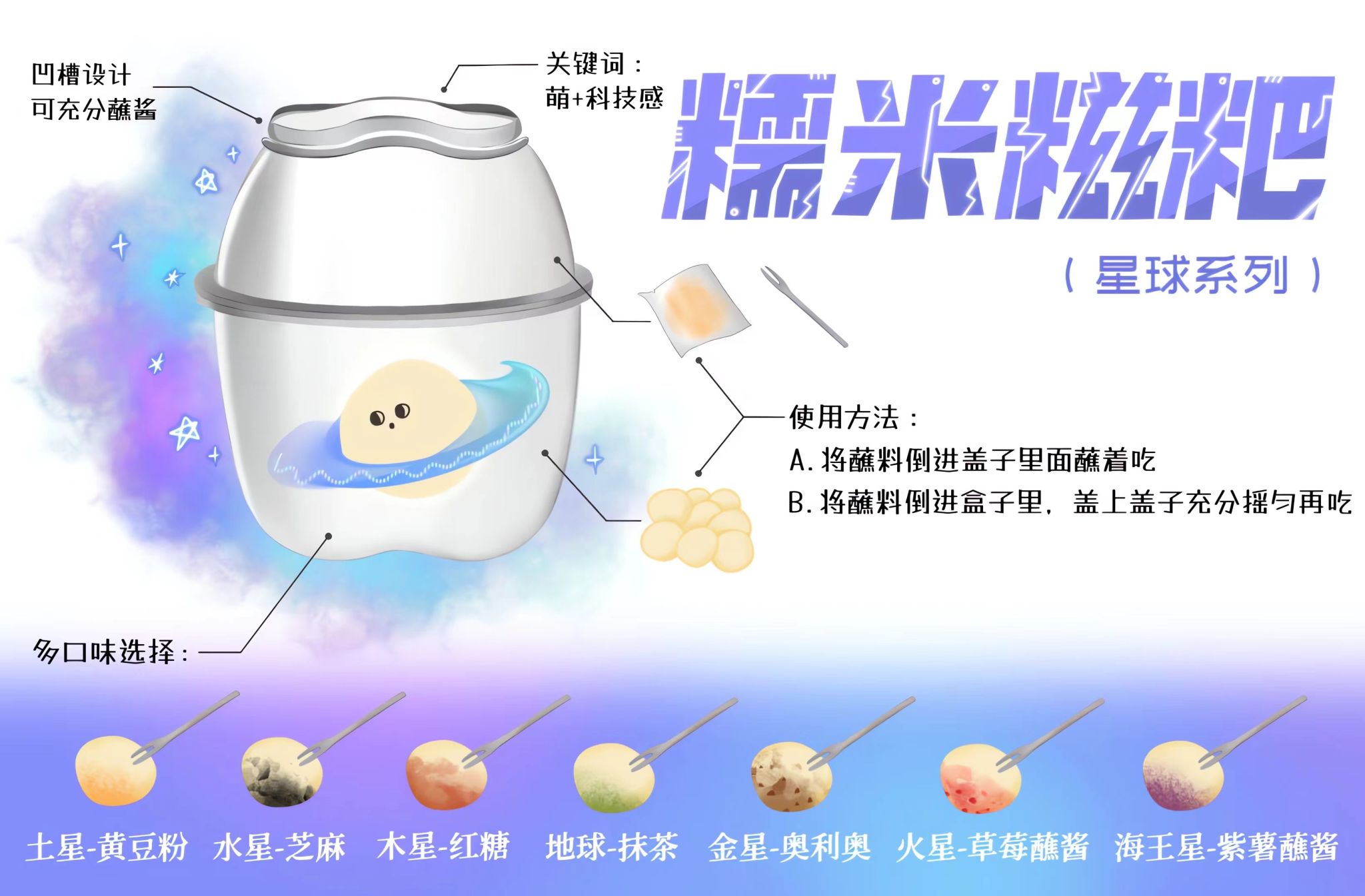

221301班 康乔《糯米糍粑(星球系列)》

201306班 肖海岚 《儿童零食盒》

201306班 林乐雯 《车载香薰》

221301班 谢钰瑶 《食贯天地》