岭南,古为百越之地。在秦末汉初,是南越国的辖地。原指中国南方越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭,这五岭之南的地区。现在我们说到“岭南”,一般特指广东、广西及海南。唐代以前,中原人对岭南知之甚少,将其视为“蛮夷之地”,瘴疠之区。自唐朝,岭南地区才得以逐步开发,地处南海之滨的广州则成为中国第一大港。

岭南非遗服饰文化是在长期的历史发展过程中逐步形成和发展而来的,可谓源远流长,跨山过海,博大精深。由于岭南特殊的地理位置,造船、航海技术的发展等优势条件,使得岭南人在中国成为最先“睁眼看世界”的群体。西装、领带、皮鞋、手杖等西式服装配饰也首先传入岭南。可以说,舶来的域外文化,南迁的中原文化及固有的本土文化,使岭南服饰文化更具有开放性、多元性和包容性。

一、岭南服饰文化特色

岭南服饰文化,最具特色的当属汉族三大民系文化和岭南少数民族服饰文化。

回顾历史,在宋代,汉人大规模南迁,使岭南服饰文化结构发生巨大变化,土著越人服饰文化被融合、改造,后来演变成黎、壮、瑶、畲等少数民族,退居五指山、粤北、粤东等山区,保留着自己的民族文化,并各自发展。南迁汉人由于他们的源地、入居时间早晚,发展为广府、福佬、客家三大民系,汉服饰文化成为岭南服饰文化主体。汉族三大民系及岭南少数民族在服饰、语言、经济生活等方面有着较大的差异。

1.广府文化

广府文化是广州府民系文化的简称。但并非单指广州,而是指以广州为核心,以珠江三角及其周边的粤语方言为主的区域文化。它受到古南越服饰文化、中原汉服文化和西方服饰文化影响,在岭南文化中表现出鲜明的个性和多元化的特征。

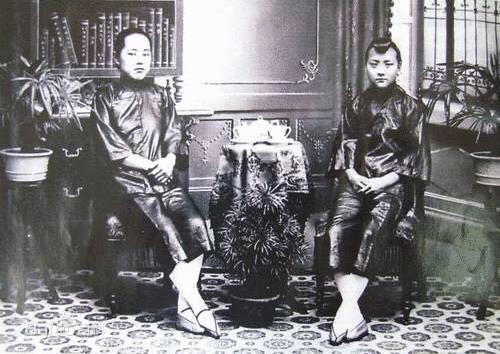

广府系面积广阔,服饰原料多种多样。例如,棉、麻、蕉、竹、葛、蚕丝等。为适应湿热气候,服饰面料以轻薄、透气为特色。自清代以来,女性多穿旗袍、大襟衫、还有用来遮阳、挡风避寒的披风斗篷、裙、裤。大襟衫有长、短之分,一般长不过膝,前襟有边饰,工艺丰富,以绣花为主要装饰。男子多穿长袍、马褂、对襟衫、裤,颜色多为靛蓝、藏青色。辛亥革命后,我国广府地区受服饰变革影响,效仿西方成为一时的风气。

代表技艺

香云纱

在岭南,有一种古老的汉族手工织造和染整的面料非常有名,它需要珠三角地区特有的,富含多种矿物质和植物才能制作而成。穿上这种面料制成的服装, 行动时会有沙沙做响的声音,因此被称为‘响云纱’, 后又以谐音美称为‘香云纱’”。香云纱服装具有穿着滑爽、凉快、除菌、驱虫、对皮肤具有保健作用的特点。在上世纪七十年代开始,因社会穿着的习惯改变以及外来纺织品的影响而逐渐消失。但是近些年,由于环保健康的着装理念,香云纱又回到公众视野。

广绣

广绣是以广州为中心的,佛山、顺德、东莞、台山等珠三角范围的民间刺绣工艺的总称,相传,广绣与黎族织锦同出一源,传统广绣寄托了人民对美好生活的向往,以构图饱满匀称,形象传神,纹理清晰,色彩斑斓,针法多样,善于变化的艺术特色而闻名。

广绣有两大类,一类是丝绒刺绣,绣出的花鸟尤其精美。据唐代苏鹗所撰《杜阳杂篇》中记载,永贞元年,南海贡奇女,卢眉娘,年十四,工巧无比,能于在一尺绢上绣《法华经》七卷,字之大小,不逾粟粒而点划分明,细如毫发…...”。这些描述足以显示工艺之精湛。

二类为盘金刺绣,以金线为主,金碧辉煌,灿烂夺目,雍容华贵,此两类绣种皆起源于唐朝,在明代中期扬名海外,许多外国商人慕名前来广州大量订购。

名称: 清广绣黑地花鸟四屏

年代: 清

2.福佬服饰:

福佬主要分布在潮汕平原和粤东沿海,以及雷州半岛与海南岛沿海,在广东是一个占地面积较小的服饰文化区。由于其居民主要来自福建,故有“福佬”之称。

沿海平原的福佬人生产条件较优越,因而她们所穿的大襟衫质地柔软,服饰上多绣有花边、珠饰等作为细节装饰,最具盛名的服饰工艺就是潮绣。

代表技艺

潮绣

《岭南丛述》记载:清代粤绣匠师除广州外,大多是潮州人。“特别是潮州绣工为上,皆男子为之,精于女红,皆其它省市所罕见”。潮绣色彩富贵华丽,运用垫、绣、贴、拼、缀等工艺方法,使绣品的龙凤、人物、花卉等图案呈现立体生动的浮雕效果。

潮绣与广绣合称为粤绣,与湘绣、蜀绣和苏绣并称中国四大名绣。并且,粤绣于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产目录。

3.客家文化

客家文化是以梅州市为中心的粤东和粤北地区,以客家人为主体的区域文化。客家文化是最富中原文化特色的岭南文化,与广府文化和福佬文化差异很大。客家人是古代从中原南迁而来的汉民,由于战乱、饥荒、政治等原因,辗转南迁,期间与周边少数民族互通婚姻,经过千年演化,最终形成相对稳定的客家民系。

客家民系没有经过太大的越汉融合,所以在服饰上也能找到那种宽松肥大的中原古风感觉。客家人的服饰崇尚自然、朴实,以棉麻等结实牢固的面料为主,穿着舒适。客家服装最典型的是“交领右衽”的大襟衫,男性上衣多为对襟。衣裳较少纹饰,客家女子服饰多为蓝色、灰色、黑色,下着大裆裤,而且以裤裆深、裤头宽为特色,没有前后之别,也没有口袋门襟,男女老幼都可穿着,便于劳动,也比较经济。此外,客家童帽、冬头帕等也十分具有地方特色。

代表技艺

墩头蓝织染

墩头蓝作为粤东极具地域影响力的传统布艺之一,通过传统的棉麻纺织和蓝红黄天然染色技艺,呈现丰富的服饰视觉效果,独具民间特色。织物均保留了明清时期手工纺、手工织、手工染的传统制作方法,工艺精美绝,几百年来仍以口传心授为传习体系。

4.岭南少数民族服饰:

岭南少数民族以瑶、畲、壮、黎为主,瑶族是广东省最大的少数民族,经过千年的迁徙,最后聚居在粤北山区一带,并形成了自己独特的文化传统。瑶族妇女上穿无领对襟上衣,下穿长裤或短裤加绑腿。不同地域的瑶族人民,服装款式也有所不同,但是,少数民族同胞大多数都喜爱图案纹样作装饰。这些图案纹样大多织绣于服装最引入注目的部位。例如,衣领、袖口、胸襟、腰带、围裙、裤子、帽子等处。既增强了衣服的耐磨性,起到保护作用,又增强了服饰的装饰性,起到美化作用。

瑶族服饰图案素材主要来源于大自然与现实生活,在写实的基础上,融入瑶族人的思想情感与想象力,形成富有浓郁民族风格的服饰文化。

代表技艺

瑶绣

瑶绣历史悠久,也是广东为数不多的少数民族文化遗产之一。广东地区的瑶族主要分布在粤北的韶关和清远等地,瑶族分支主要为“排瑶”和“过山瑶”。

史籍《评王劵牒》( 广东瑶族也称为《过山榜》) 中记载瑶族服饰“花衣赤领”,花衣,即“瑶人好五色”的五彩绣衣,赤领即红色绒线镶绣的衣领( 连南排瑶盛装仍常见) 。瑶绣色彩斑斓、浓烈,组织形式特殊(基本为几何形)。瑶绣不仅是单纯的手工艺或者装饰,瑶族人将民族情感化成五色,由刺绣的材料和图案完成。瑶族分支较多,分布区域较广,瑶绣也是民族历史和记忆的见证。

二、文化传承

从广府、福佬、客家三大民系,岭南少数民族服饰中,不难发现岭南服饰文化鲜明的地方特色和深厚的文化底蕴。服饰文化史岭南历史发展的见证,它凝聚了先人的智慧,对国内服饰文化乃至海外华侨华人都产生了重要影响。我们希望社会各界在岭南传统服饰文化理论研究与现代创新应用上,继续展开积极的、深入的探索与探究,使岭南服饰文化得以传承和发展。

团队成果

团队围绕岭南非遗服饰展开研究,立项教育部哲学社会科学研究项目、广东省哲学社会规划项目等省部级以上项目5项,广东省教育厅项目5项,江门社会规划项目、江门科技计划项目等市厅级项目6项。团队发表核心论文8篇,南大核心作品2篇,EI收录论文1篇,SCI检索论文1篇,ISSHP检索论文1篇,相关研究报告被行业协会采纳。出版专著《岭南纺织服饰品植物染》获得部委级优秀出版物三等奖。

团队近年在岭南非遗服饰文化研究的基础上开展设计实践,获得专业竞赛奖项30余项,其中“省长杯”工业设计大赛服装专项赛三等奖、中国国际时装设计创新作品大赛三等奖、“真皮杯”中国国际箱包设计大赛铜奖、粤港澳大湾区文化创意设计大赛一等奖等省级以上奖项多项,获授权外观专利近300项,实用新型专利近20项。

未来团队将围绕岭南非遗服饰文化与技艺开展研究,以广东非遗服饰文化为研究中心,展开对服饰文化、传统技艺、装饰审美等深入挖掘与研究。运用数智化手段推动非遗文化的传承与传播。夯实非遗数智化研究基础,不断提高现代技术应用对岭南服饰非遗保护的精确度,结合人工智能创新非遗数字化保护方式,打造岭南服饰文化遗产展示门户,深化岭南服饰文化遗产的保护与开发。