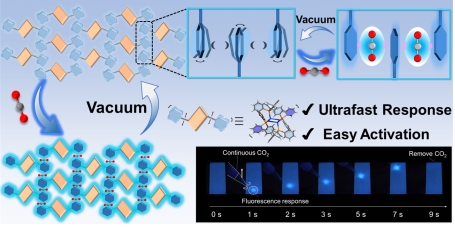

二氧化碳精准检测技术在环境监测与工业安全领域具有重要应用价值。传统电化学法和红外光谱技术虽广泛应用,但普遍存在设备复杂、难以实时可视化等固有缺陷。近年来,基于发光材料的传感技术虽展现出高灵敏度优势,却受限于溶剂依赖性、不可逆响应及固态稳定性不足等瓶颈。Cu(I)簇材料凭借其独特的孔道结构和发光可调性为气体传感带来新机遇,但Cu(I)簇的稳定性问题及作用机制不明确始终制约其发展。五邑大学叶嘉文-陈玲团队在《Chemical Science》发表题为"CO2-Enhanced TADF of an Ultra-Stable Cu(I) Cluster via Guest-Host π‒π Interaction"的研究论文,报道了一种基于超稳定Cu(I)簇(CuIDPO)的创新传感材料。该材料通过独特的波浪形一维孔道结构,利用主-客体π-π相互作用机制,成功实现了对CO₂的可视化荧光增强检测,其荧光强度在1 bar CO₂环境下提升达385%,检测限低至7.7 mbar,且在pH = 1-14的极端酸碱条件中保持稳定,展现出突破性的环境耐受性。

研究团队通过单晶X射线衍射与理论计算揭示了CO₂诱导荧光增强的微观机制:孔道内CO₂分子与苯环间的π-π相互作用有效抑制了苯环旋转导致的非辐射跃迁,同时维持[Cu₂I₂]簇核心结构的稳定性,使得材料在1.5秒内即可完成快速可逆响应。该材料不仅突破了Cu(I)簇在强酸强碱环境中不稳定的传统认知,更通过固态荧光增强机制实现了无需溶剂辅助的可逆检测,为开发新一代便携式CO₂传感器提供了理论基础。目前团队正基于该成果研发二维可视化检测装置,在工业管道泄漏监测、密闭空间安全预警等场景中展现出重要应用前景。

图1 二氧化碳荧光传感的机制

【作者信息】

环境与化学工程学院硕士生张弘锦为第一作者,叶嘉文副教授与陈玲讲师为共同通讯作者。研究工作获得国家自然科学基金(22101211,21901189)的支持。