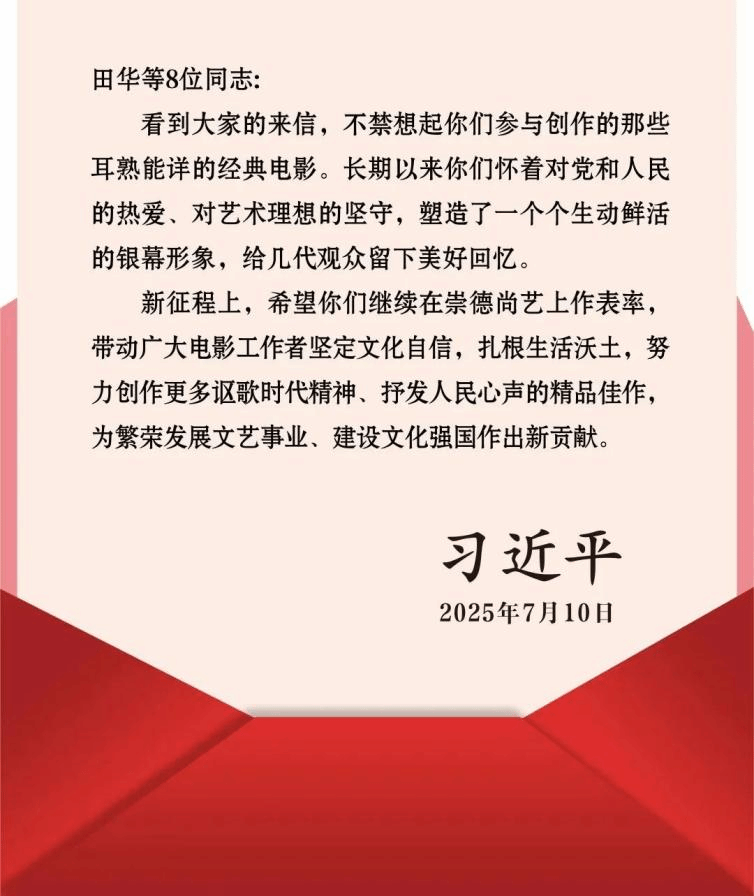

7月10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给田华、王心刚、张良、陶玉玲、肖桂云、潘虹、宋晓英、陈道明8位电影艺术家回信,这封回信既是对电影工作者的殷切期望,也是给全国文艺教育工作者的行动指南。回信在五邑大学全体师生中引发热烈反响,大家深受鼓舞,倍感振奋。

高度重视,第一时间组织学习研讨

7月12日下午,在党委宣传部与教务处指导下,由全面育人中心牵头,组织跨部门、跨学科专业的师生代表在学生活动中心104活动室召开专题学习会,第一时间深入学习回信精神。本次会议特邀民盟中央宣传委员会副主任、学校特聘教授宋思轩参加,共同研学回信精神,凝聚育人共识。

座谈会上,与会师生集体学习了习近平总书记重要回信全文。大家一致认为,这封回信饱含真情、意蕴深远,既彰显了党中央对文艺事业的高度重视,更为高校以文化人、以美育人提供了根本遵循。

专家参与集体备课讨论,启迪育人实践创新

五邑大学特聘教授宋思轩深刻阐释了习近平总书记回信精神的时代意义,并结合电影、戏剧等艺术形式,强调了文化艺术在历史教育与文化自信培育中的关键作用,分析了如何有效利用这些载体对年轻一代进行历史认知熏陶和价值观塑造,引导与会教师深入思考艺术创作与时代脉搏、国家命运、人民需求的紧密联系。

在《艺术的记忆》集体备课讨论中,他认为新时代的教师必须具备敏锐的时事政治学习能力和主动的跨专业学习能力,深刻理解中央精神聚焦艺术深度与思想价值,并将其融入教学实践,做到既“授业解惑”更“传道铸魂”,用艺术语言讲好中国故事、传播时代强音,培养担当民族复兴大任的时代新人。

老师们将持续深耕授课内容,重点挖掘那些扎根生活沃土、讴歌时代精神、抒发人民心声的艺术精品。课程将始终坚守 “以学生为中心”,紧密结合学生的生活成长场景,用艺术之美、生活之美晕染课堂的生活气息,让传统文化从典籍走向日常,以更鲜活、更贴近的姿态融入学生认知,真正实现美育与生活的同频共振。

美育教师朱映瑜谈及学习体会时动容地说:“作为文艺与美育工作者,‘培根铸魂、启智润心’是沉甸甸的责任。”她表示,未来将在美育教学中把家国情怀融入课堂每一处细节,以艺术为媒讲好中国故事,让中华美学思想在教学中绽放时代光芒。

美育教师冯明曦表示,习近平总书记强调文艺要“扎根人民、服务人民”,这为大家指明了方向,也让她深刻体会到文艺与美育工作者的时代使命。作为高校美育教师,在未来的工作中,她将以回信精神为指引,创新美育形式,重视学科融合发展,积极弘扬中华优秀传统文化,为文化强国建设贡献力量。

戏剧班学生代表韦东兴说:“总书记的回信让我明白,文艺工作者要‘以人民为根、以时代为魂’。”他计划在专业学习中融入跨学科思维,用戏剧光影传递家国情怀,在守正创新中践行青年担当。

立足育人成效,彰显文化育人特色

近年来,学校扎实推进全面育人工作,将文化育人作为五育并举、全面育人的重要组成部分。

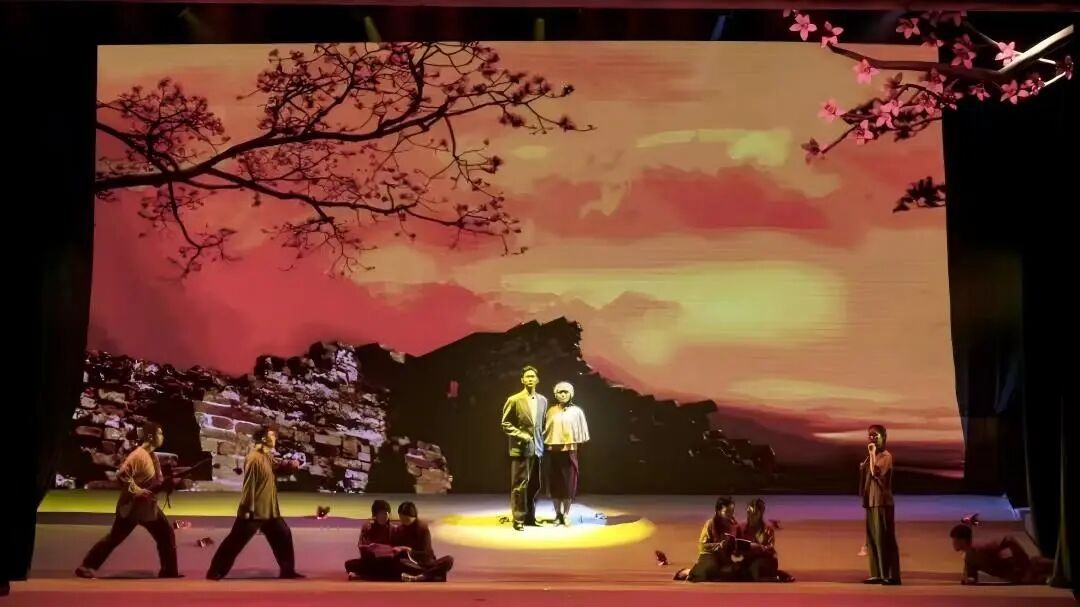

一是以品牌活动涵养文化自信,坚持开展新生入学第一课——原创党史学习教育话剧《木棉花开》、音乐诵读剧《侨批·中国》等沉浸式戏剧育人,以“艺趣生活”社区美育课程形式走进“一站式”学生社区空间,“美润人生”“高雅艺术进校园” 等系列活动,着力营造浓厚文化氛围,有效提升学生的审美素养和人文底蕴。

《木棉花开》剧照

二是推动课程思政与文化传承相融合,系统推进通识课程建设,深入挖掘各专业课程的文化育人元素,打造 《艺术的力量》《侨乡文化通论》《艺术的记忆》《“桥”见中国》等兼具时代精神与侨乡特色的精品课程和示范课堂,让学生在学习中感悟文化魅力,增强文化认同。

通识课《侨乡文化通论》

三是实践育人扎根生活沃土,鼓励并组织学生深度参与“广东省美育浸润行动计划”、大学生暑假“三下乡”社会实践活动、“百千万工程”青年突击队社会实践以及系列文化志愿服务。自2021年入选“广东省美育浸润行动计划”以来,学校每年选派100余名师生组成美育浸润团队,奔赴鹤山、恩平、开平等8所帮扶学校开展专项行动,以师生协作授课的模式,讲授声乐、器乐、舞蹈、朗诵、戏剧、绘画、手工、陶艺、书法等课程,累计授课超1000课时,帮扶对象约5000人次,全面促进学生艺术素养的提升和对侨乡文化的传承弘扬。通过“行走的思政课”、主题创作采风、非遗传承实践等项目,引导学生观察社会、体验生活、服务人民,把文化传承、以美育人的种子播撒在祖国大地上。

鼓励并组织学生深度参与“广东省美育浸润行动计划”

凝聚奋进力量,续写育人新篇章

以文化人、以美润心是五育融合工作重心,学校将持续推进文化育人特色项目建设,聚焦侨乡文化根脉与粤港澳大湾区发展需求,结合侨乡文化特点,打造更多精品力作,让文化赋能成为学校高质量发展的强劲引擎。鼓励教师崇德尚艺、潜心育人,引导学生深入生活、扎根人民、锤炼技艺、提升境界,创新工作方式,讲好邑大故事,传播优秀文化,努力培养更多德智体美劳全面发展、兼具家国情怀和创新能力的优秀人才,为推动文化繁荣、建设文化强国、实现民族复兴贡献学校智慧和力量。