星光不问赶路人,时光不负同行者。在邑大校园,有这样一群“青春合伙人”——用晨昏相伴的温度焐热迷茫,以双向奔赴的炽烈照亮征途,记录下无数青春的“注脚”。

即日起,“五邑大学学生处”微信公众号将以文字定格辅导员们与学子的并肩剪影,记录那些关于守护、碰撞与蜕变的成长叙事。青春最好的答案,永远写在与理想同频的奔跑里,让我们循着这些温暖的光迹,共同探寻育人者与追梦人相互照亮的璀璨旅程。

以“侨”为桥

她是跨越山海的心灵摆渡人

以爱为舟

她是点亮青春的温暖引航者

是2023年“广东高校辅导员年度人物”入围奖

第十届广东高校辅导员素质能力大赛

二等奖获得者

五邑大学土木建筑学院辅导员李嘉燕

将侨乡文化中深植的“根”与“义”化作育人底色

在数载春秋的坚守中

让助学与筑梦同频共振

从历史深处到时代潮头

她以润物无声的坚守

让“侨”的温度与力量

成为青年成长路上与最明亮的光

侨心助学,筑梦铸人

侨乡文化中饱含着爱国爱乡的“根”文化和扶贫助困的“义”文化。李嘉燕将这份情怀融入资助工作中,深化“育志、育智、育才、育心”的多元化资助模式,助力擦亮五邑大学资助育人“侨”文化品牌;指导受助学生组建“楼宇碑文探寻队”,在校园的每一个角落寻找那些刻着名字的故事,让历史说话,让精神传承;引导所带学生加入“邑心助学宣讲团”,开展侨乡口述史调研,深情讲述港澳同胞和海外侨胞捐资助学的感人故事,分享受助者成长成才的励志点滴,系列活动得到了中国教育报等校外媒体广泛报道。

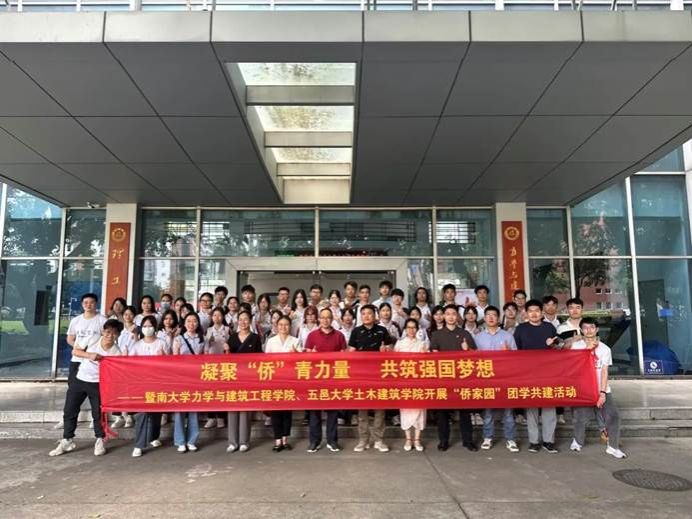

躬耕侨乡,淬炼底色

在“侨都赋能”的背景下,李嘉燕坚持实践育人与文化育人相结合,组织学生参观中国侨都华侨华人博物馆和开平仓东遗产教育基地,追寻华侨足迹、品读百年侨史,感悟拳拳爱国心。同时,成立“老师+学生”宣讲队伍,深入班级、学生社区、社团讲好侨乡故事、家国故事,并连续五年带领学生走进乡村田间,组建了20支志愿服务队伍,举办了40余场汇报交流会,引导侨乡学子成为优秀侨乡文化的继承者、创新者、传播者。从启超文化到冯如文化,再到礼乐龙舟文化等,每一项传承活动都诠释着对侨乡文化深沉爱意的表达。其中,她所指导的“疫”番新“艺”传播队被评为暑期“三下乡”社会实践活动全国优秀团队、“邑青传承”实践团被评为广东省优秀团队,相关活动得到了“学习强国”等平台的宣传报道。

邑见青心,以侨为桥

她负责主持的“邑见青心”网络文化工作室立足侨校特色,积极探索“12345”建设模式,即围绕“思想引领”这一核心;依托“教师和学生”两大团队;聚焦“政治理论学习、爱国主义教育、侨乡文化传承”三大任务;推出“邑理论、邑传承、邑风采、邑青年”四大品牌项目;把握网络育人等五个着力点,以微文、微图、微视频等形式,打造“V+N”的网络思政育人模式。工作室定期召开主题沙龙、实践研学和技能训练营等活动,覆盖2000余人次;承办广东高校“侨乡有约、传承有我”侨乡文化微视频征集活动;培育“小青心”设计团队,打造了专属表情包和文创产品;发动学生参加省级网络思政教育类比赛竞赛累计获奖超100人次;主推“过传统节日,品侨乡文化”理念,发布专题推文60余篇,阅读量达15万;相关成果汇编成册,组织的系列活动分别在广东教育、广东高校网络思想政治工作中心等平台广泛报道。五邑大学“邑见青心”网络文化工作室最终顺利结项并被授予重点项目牌匾。

同频共振,双向奔赴

辅导员的工作就像一场双向奔赴的热爱,一场以爱为名的修行。这几年来,李嘉燕公开发表论文7篇,主持或参与省级课题1项、市厅级课题3项、校级课题2项;荣获“广东高校辅导员素质能力大赛二等奖”“广东省暑期社会实践活动”优秀个人等省级荣誉18项,指导学生获国家级奖项2项、省市级奖项12项、校级奖项35项。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”她愿做那淘金者,继续以“侨”为笔,以“爱”为墨,深化资助育人的内涵,拓宽实践育人的广度,创新网络育人的形式,推动侨乡文化创造性转化、创新性发展,在构建侨乡优秀文化育人体系中绵绵用力、久久为功,引导学生将爱国爱乡的精神转化为服务高质量发展的实际行动。

李嘉燕

李嘉燕,女,汉族,中共党员,硕士研究生,讲师,五邑大学土木建筑学院辅导员,广东高校网络文化工作室重点建设项目——“邑见青心”网络文化工作室主持人,是2023年“广东高校辅导员年度人物”入围奖、第十届广东高校辅导员素质能力大赛二等奖获得者。作为土生土长的侨乡儿女,她在从事辅导员工作2500多个日日夜夜里,始终心怀感恩,秉承着以“侨”为桥、双向奔赴的理念,充分挖掘和运用“侨”文化精神内涵启智润心、培根铸魂,用爱陪伴,用心指导,引导青年学生厚植家国情怀、坚定文化自信、涵养进取品格,做到知所来、识所在、明所往,在构建侨乡文化育人体系中践行使命担当。