学校概况

五邑大学地处中国第一侨乡江门市,是由广东省人民政府于1985年设立的以工科为主的多科性大学,是珠江西岸最早建设的以工科为主的本科大学,于1998年获得硕士学位授予权,具有接收港澳台侨学生、国际学生资格和优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生资格,2017年成为广东省高水平理工科大学建设高校,2021年获批为广东省博士学位授予单位立项建设单位,在广东省“冲补强”首轮建设期满考核获得学校整体和三个建设学科全部为A的评价,获省大学生创新创业教育示范学校,3个学科进入ESI学科全球排名前1%,14位学者入选2025年全球前2%顶尖科学家榜单,自然指数在国内高校近三年稳居前130名,入选2023自然指数年度榜单全球学术机构TOP500,获批省重点实验室,国际专利申请连续两年进入全球教育机构50强(第26名)。

学校校园位于江门市中心城区,占地面积1000余亩,总建筑面积近70万平方米,环境优美,设施齐全,办学条件良好。学校面向全国24个省区市及港澳台地区招收本科学生,面向国内外招收硕士研究生。现有各类在籍学生2.2万余人,其中全日制本科生近2万人,硕士研究生将近1400人。

学校现有10个省级重点学科,7个一级学科硕士学位授权点、2个二级学科硕士学位授权点和7个专业硕士授权类别,硕士授权覆盖学校所有理工科专业。

学院概况

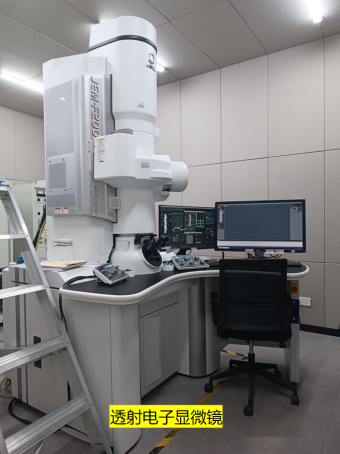

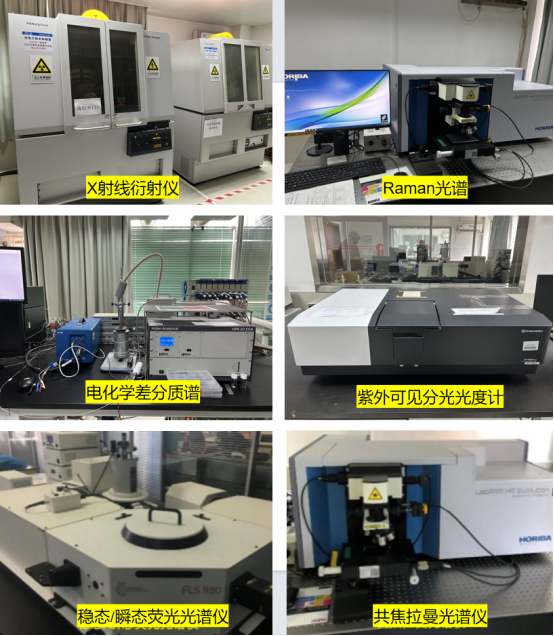

应用物理与材料学院成立于2009年,为学校目前重点发展和支持建设的学院。学院拥有“新型材料与元器件”和“材料科学与工程”两个省级重点学科。其中,材料科学与工程学科2019年入选第一轮“冲补强”省级重点学科,2021年届满考核为A并成功进入第二轮广东省“冲补强”提升计划。该学科于2022年跻身 ESI 全球前1%,2023年进入前7‰,并在2025年7月跃升至全球前5‰,学科在软科世界排名上升到201-300,现为珠江学者设岗学科、博士点立项建设单位重点学科之一。学院已建有“广东省光电材料与应用工程技术研究中心”、“广东省柔性传感器及应用工程技术研究中心”、“广东省高校光电材料与器件重点实验室”、“广东省半导体绿色光源校企协同育人平台”、“大学物理实验省级教学示范中心”、“光电及新能源材料广东省重点培育实验室”等省级科研和教学平台,面积4600平方米,配备先进大型精密仪器和设备(透射电子显微镜,场发射扫描电子显微镜,量子效率测试仪,激光共聚焦拉曼光谱仪,差分电化学质谱,高效液相色谱,锂电测试平台等),总价值超过1亿元。

师资力量

学院高度重视师资队伍建设,近年来先后从牛津大学、法国雷恩大学、澳大利亚科廷大学、清华大学、中国科学院、中山大学、华南理工大学等国内外知名高校和科研机构引进一批高层次人才,逐步形成了一支结构合理、素质优良、富有活力且发展潜力突出的教学科研队伍。

目前,学院共有教职工72人,其中博士学位专任教师占比达90.7%;拥有硕士生导师46人、教授8人。现有省杰出青年基金获得者、省级人才项目入选者、省“千百十工程”培养对象、海外高层次人才及博士生导师等。学院依托多个特色科研方向组建了一批高水平科研团队,能够为研究生提供多层次、多形式的联合培养与科研训练平台。

研究方向

学院拥有“材料科学与工程”一级学科硕士学术学位授权点和“材料与化工”工程硕士学位授权点,硕士研究生招生专业为:“材料科学与工程”(080500学硕)和“材料与化工”(085600专硕)。

学院紧密围绕广东省高水平理工科大学建设目标,以服务于粤港澳大湾区新材料、光电及新能源产业发展为基础,聚焦光电材料、新能源材料和柔性电子新材料的物化特性、合成机理及元器件制备工艺等方面的基础研究。

“材料科学与工程”主要研究方向有:

(1) 材料物理与化学。以材料表面与界面、固体化学和凝聚态物理为理论基础,开展新型发光、储能和催化材料的研究和开发, 以及相关器件的结构与功能设计,旨在从分子、原子和电子层面深刻理解材料的物理和化学行为规律,为产业高质量发展提供理论基础和技术支撑。

(2) 材料学。研究材料的成分、组织与结构,关注材料的微观和宏观特性,推进无机纳米材料的设计、合成与开发,揭示材料力学、光学和电学性能与应用特性之间的紧密联系,为材料的科学设计、制备、工艺优化及应用提供坚实的理论基础。

(3) 材料加工工程。以研究液态凝固成型、固态塑性成形和材料近净成型等规律为基础,探索柔性传感器件与半导体器件的成膜工艺、图形化工艺、微纳加工和3D快速成型技术,旨在为柔性传感器、光电器件等元件的制造工艺及可靠性应用提供扎实的材料加工成型理论基础。

“材料与化工”主要研究领域为材料工程、化学工程等,所涉及的主要研究方向有:

(1)光电功能材料与器件。涉及照明与显示行业,主要研究LED荧光粉、量子点和钙钛矿等发光材料的合成及其器件应用。包括研究无机固体发光材料的合成、表征分析及其在照明与显示领域中的应用,以及光电器件设计及集成、控制,最终实现材料设计、器件设计、系统研发与生产一体化的目标。紧密结合珠三角地区的照明和显示产业,开发高性能荧光粉,发光玻璃和陶瓷材料、钙钛矿发光材料、以及碳量子点材料等,并应用于光电照明器件,光电耦合器件以及光电显示器件。

(2)储能及能源转化材料与器件。紧密结合珠三角锂电池与新能源产业的技术升级和新产品研发,开展能源转化与储能材料与器件的研究,涉及锂离子电池、金属空气电池及超级电容器等储能材料及其性能与器件应用,光电催化水分解制氢,光电催化二氧化碳还原,燃料电池催化剂,太阳能电池等研究。

(3)柔性可穿戴功能材料、光电薄膜材料与器件。以光电材料及应用为重点,涉及包括光电材料的合成、表征、性能测试以及器件应用等方面的研究,为开发新型光电材料及器件进行基础应用研究;面向可穿戴器件的产业需求、光电器件的应用,主要研发光电传感器件、智能调光与调温器件、柔性可穿戴储能材料与器件、柔性传感材料与器件及柔性显示技术等。

科研成果

近5年来,学院主持各类科研项目200余项,教师获得横向和纵向经费总和超过6000万元。其中,获得国家自然科学基金31项,广东省自然科学基金以及省部级科技计划项目等80余项,省高校高层次人才项目、优秀青年项目等市厅级项目110余项。学院硕士研究生导师人均科研经费超过80万元。

科研成果方面,近年来学院教师及研究生共发表SCI等三大检索收录论文600余篇,其中在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Nature Communications、ACS Energy Letters、ACS Nano 等中科院二区及以上权威期刊发表高水平论文110余篇,二区论文220余篇。累计申请专利290余项,获授权发明专利(含美国授权)逾100项。

科研获奖方面,学院荣获江门市科学技术奖6项,2020年 和2025年分别获广东省专利奖优秀奖各2项,全国发明展览会银奖1项、铜奖1项,澳门国际创新发明展览会金奖1项;2019年获中国产学研合作创新成果二等奖1项、优秀奖2项。

研究生培养优势

①与国(境)外高水平大学联合培养研究生

学院与香港理工大学、澳门大学等境外高校保持紧密合作,开展研究生联合培养,支持优秀研究生赴海外高水平大学与科研机构开展学术交流与科研合作。

②与国内著名高校院所联合培养研究生

学院与中国科学院长春应用化学研究所、中国科学院大连化学物理研究所、广东省科学院、中山大学、山东大学、华南理工大学、暨南大学、南方科技大学等等国内一流科研院所和高校,共同开展研究生联合培养,为学生提供更广阔的科研平台与发展空间。

③就业优势

学校地处粤港澳大湾区,高质量就业有保障,就业率连续保持100%。部分优秀毕业生先后考取新加坡国立大学、悉尼大学、中国科学院、北京理工大学、同济大学 、南京大学、中山大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、吉林大学等国内外知名高校和科研院所攻读博士学位。

④学术氛围浓厚

学院国内外学术交流频繁,研究生培养质量持续提升。研究生每年人均在国际二区及以上期刊发表论文超过1篇,多名研究生获广东省“优秀研究生”称号,升学攻读博士学位的比例位居全校前列。

学院部分考上博士研究生的学生名单

序号 | 姓名 | 攻读博士研究生院校名称 |

1 | 付兴杰 | 新加坡国立大学 |

2 | 谢卓鸿 | 韩国东国大学 |

3 | 倪宗铭 | 悉尼大学 |

4 | 蔡进军 | 中国科学院青岛能源所 |

5 | 李博文 | 哈尔滨工业大学 |

6 | 孙彦兵 | 同济大学 |

7 | 刘均炎 | 中山大学 |

8 | 周丽君 | 中山大学 |

9 | 程惠 | 大连理工大学 |

10 | 何冉 | 北京理工大学 |

11 | 卢永状 | 吉林大学 |

12 | 黄大誉 | 哈尔滨工程大学 |

13 | 陈超然 | 暨南大学 |

14 | 金瑛 | 南方科技大学 |

15 | 胡凤鸣 | 澳门大学 |

16 | 刘晓露 | 澳门大学 |

17 | 刘伯臣 | 苏州大学 |

18 | 张国帅 | 北京交通大学 |

19 | 黄洁 | 中国人民解放军火箭军工程大学 |

20 | 吴胜 | 华南师范大学 |

21 | 吴镝 | 西安交通大学 |

22 | 郭越 | 南京大学 |

23 | 于亚楠 | 郑州大学 |

奖助政策

①学校每年计划选送一批硕士研究生赴国(境)外合作高校单位学习。选派条件:(a) 培养考核优秀(学业成绩和科研表现);(b) 导师或研究团队与境外高校有实质性科研合作。

②表现优异的全日制研究生可以申请国家奖学金(20000元/生/年),覆盖面按国家下达指标为准,具体评选和发放细则按照相关文件执行。

③符合条件的硕士研究生享受国家助学金资助标准6000元/生/年,具体发放按照相关文件执行。

④硕士研究生第一学年享受学业奖学金,标准为5000元/生;第二、三学年根据表现情况享受学业奖学金,标准为2600元/生/年-6000元/生/年,覆盖面为100%。

⑤免费提供住宿(带空调4人间,独立卫浴和阳台)。

部分硕士指导老师简介

导师 | 简介 |

曾庆光 | 博士生导师,教授,研究生处处长,南粤优秀教师,江门市创新领军人才,广东省高校“千百十”工程省级培养对象。主要研究方向有:(1) 发光材料在照明、显示器件中的应用;(2) 三维LED动态显示产品的开发及系统集成设计。近5年在Advanced Materials等国际著名期刊发表论文80余篇,被他人引用次数700多次,获授权发明专利30余项,获得广东教学成果奖一等奖1项,二等奖2项,指导学生科技成果连续五届获广东省一等奖以上。 |

罗坚义 | 博士生导师,教授,应用物理与材料学院院长,柔性传感材料与器件研究开发中心主任,柔性传感技术联合实验室主任,国务院政府特殊津贴专家(2023),2015年广东省自然科学 “杰出青年”基金获得者,南粤优秀教师。主要研究方向有:(1) 纳米功能材料合成;(2) 柔性传感材料与器件应用;(3)智能调光变色材料与器件。近5年来,以第1作者或通讯作者在Nature Communications, npj Flexible Electronics 等国际顶级期刊发表论文30余篇,以第一发明人获得授权发明30余项,获得第十届广东专利奖优秀奖、第七届广东专利奖优秀奖、发明创业奖创新奖二等奖等奖项。 |

何鑫 | 教授、博士生导师,广东高校优秀青年教师培养计划入选者,广东省高等学校“千百十工程”校级培养对象,广东普通高校创新团队负责人、江门市重点实验室主任。长期致力于微纳功能材料的合成与应用、柔性可穿戴器件设计、多模态传感系统研发,以及利用先进传感技术和智能算法开展人体健康监测与管理研究。主持包括国家级和省厅级在内的科研项目近20项。近五年在 Advanced Functional Materials,npj Flexible Electronics,ACS Sensors,Chemical Engineering Journal 等国际高水平期刊发表学术论文80余篇,获授权发明专利10余项。科研成果多次获得奖励,包括江门市科学技术奖二等奖3项、江门市优秀科学技术成果一等奖1项,以及江门市自然科学优秀学术论文一等奖。 |

范东华 | 教授,教务处副处长。主要研究方向有:(1) 宽带隙半导体材料;(2) 太阳能转换材料与器件。近5年在ACS Appl. Nano Mater., J. Phys. Chem. C等国际著名期刊发表论文10余篇,获得授权发明5项,获得广东省教学成果奖2项,中国产学研创新成果奖1项。 |

陈叶青 | 博士,教授。主要从事微纳米发光材料的合成、生长机理及荧光性能研究,当前集中研究荧光碳纳米点的性质及其在LED及生物传感器方面的应用。近5年在J. Phys. Chem. Lett., Nanoscale等国际著名期刊发表论文30余篇,获授权发明7项,获江门市自然科学论文奖一等奖。 |

汪达 | 博士,教授。主要研究方向有:(1) 无机材料固体化学(离子扩散、晶体结构);(2) 二次电池老化失效;(3) 有机化合物在二次电池中的应用。近5年在Nature Materials, Nature Communications, Advanced Materials等国际著名期刊发表论文多篇。 |

张弛 | 博士,副教授,应用物理与材料学院副院长。主要从事纳米新能源材料的研究,主要研究方向:(1)基于钙钛矿氧化物的电催化剂研究;(2)微纳功能材料在能源和传感等领域的应用。主持包括国家级、省级在内的科研项目6项。近五年在Advanced Functional Materials, Chemical Engineering Journal, Nano Research等期刊发表论文50余篇,获授权发明专利8项,获江门市优秀自然科学论文奖二等奖等。 |

陈岩 | 博士,副教授。主要研究方向:(1) LED用稀土发光材料的制备、性质及应用研究;(2) 钙钛矿发光材料的制备及性质研究。近五年在Advanced Optical materials,Journal of Materials Chemistry C等国际著名期刊发表论文20余篇,申请发明专利5项,获授权发明2项,获中国产学研创新成果奖优秀奖、江门科学技术一等奖等奖项。 |

唐秀凤 | 博士,副教授。主要研究方向有:(1) 氧化钨纳米结构的生长及其光电性能研究;(2) 新型电致变色技术研究及其器件制备;(3) 透明导电氧化物(transparent conductive oxide, TCO) 薄膜与半导体基底界面接触模型的建立。近五年在Nature Communications, Journal of Materials Chemistry C, Electrochimica Acta等国际权威期刊发表学术论文 10 余篇,申请发明专利 15 项,其中申请美国专利 2 项,授权发明专利1项,获得广东省专利奖优秀奖1项。 |

宋伟东 | 博士,副教授,硕士生导师,长期从事半导体光电材料与器件领域研究,重点包括宽禁带半导体与紫外探测器件、半导体表界面调控及界面驱动材料生长技术等方向。近年来主持国家级、省部级科研项目7项,在Advanced Materials,Advanced Functional Materials,Nano Energy,ACS Photonics,Small,Carbon等材料科学与光学领域高水平期刊发表SCI论文40余篇,获授权发明专利10项。 |

曹小兵 | 博士,副教授。主要从事钙钛矿太阳能电池研究工作,具体研究方向有:(1) 新型绿色无毒溶剂制备高质量钙钛矿薄膜及高效太阳能电池;(2) 高效非铅钙钛矿太阳能电池。近5年在Chemical Engineering Journal, Green Chemistry, Solar RRL, ACS Appl. Mater. Interfaces, J. Mater. Chem. A 等国际著名期刊发表论文20余篇。主持国家自然科学基金,广东省基金等项目5项。 |

陈智明 | 博士,五邑大学特聘教师。主要从事柔性传感器的研究,具体研究方向有:(1) 柔性触觉传感器在可穿戴电子领域的应用;(2) 柔性传感器对于空间力场和温度场的研究等。近5年在Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Journal of Materials Chemistry A, Small Methods等国际著名期刊发表24篇SCI学术论文,论文被引频次总计为637次,其中单篇最高引用次数为175次,H因子为12。 |

邓魁荣 | 博士,副教授。主要从事锂离子电池、锂金属电池聚合物电解质、液体电解质及其界面调控的研究。在Angew. Chem. Int. Ed. ,Energy Storage Mater. ,Chem. Eng. J.等期刊发表论文40余篇,指导的毕业研究生均发表2篇以上SCI论文,多人在211以上高校读博深造。 |

冯其 | 博士,副教授,主要从事能源材料界面控制合成及应用研究,具体研究方向有:(1) 氢能与电催化方向,包括电解水制氢、燃料电池催化剂等关键材料研究;(2) 超级电容器、水系电池等储能方向,主要涉及一体化层间电极的设计与构筑,开发高比容量、长循环的安全电池。近5年,主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金和广东省教育厅基金等项目,以第一或者通讯作者在Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Colloid And Interface Science, Chemical Engineering Journal等高水平期刊发表20余篇,以第一发明人获得发明专利授权6项,指导的第一届硕士成功申请同济大学博士(2025年) |

王付鑫 | 博士,副教授。主要从事水系锌基电池电极材料构筑、电解液设计和器件组装方面研究工作。近5年以第一作者/通讯作者在J. Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.,Angew. Chem. Int. Ed.,Energy Environ. Sci.,Energy Storage Mater.,Adv. Sci.等国际著名期刊上发表高水平SCI论文20余篇,申请发明专利10余项,获得授权发明专利5项。主持国家级和省市级基金项目7项。 |

招生专业(代码)、考试科目

① 080500 材料科学与工程(研究方向:01.材料物理与化学;02.材料学;03.材料加工工程)(学术硕士学位点)

初试科目:政治、数学二、英语一、普通物理

② 085600 材料与化工(研究领域:01.材料工程;02.化学工程)(专业硕士学位点)

初试科目:政治、数学二、英语二、普通物理

复试:请关注学院网站和QQ群636859222最新通知

联系方式

谭老师(电话0750-3296401, QQ:896590995)

咨询QQ群

群号:636859222

群名称:2026年邑大考研招生咨询群应用物理与材料学院

群二维码:

欢迎

材料、化学、化工、物理、电子等相关专业考生

咨询报考!