近日,学院电化学储能及催化团队课题组与香港城市大学、中山大学合作,在能源领域发表最新研究成果,该成果以“Boosting Zn2+ intercalation in manganese oxides for aqueous zinc ion batteries via delocalizing the d-electrons spin states of Mn site”为题发表在国际权威学术期刊《Energy Storage Materials》(IF=20.4)上,其中五邑大学为第一单位,学院郑得洲副教授、王付鑫博士和香港城市大学刘奇教授为共同通讯作者,我校21级研究生黄一峰为论文第一作者。

成果简介:

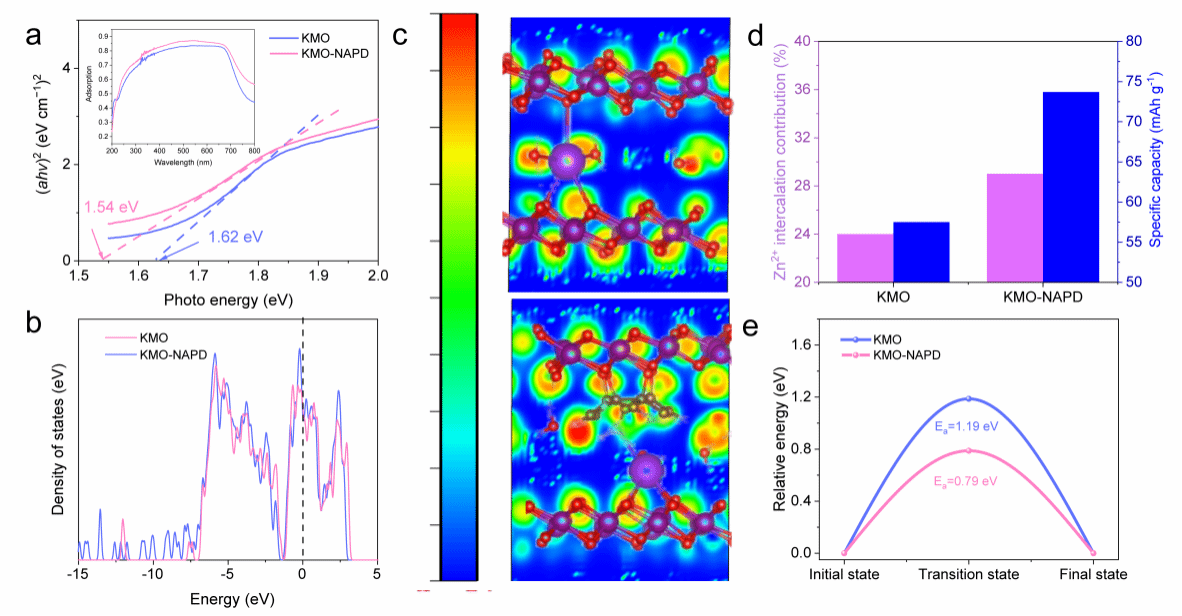

如何实现“碳达峰”“碳中和”目标已成为全球性焦点和议题,加大可再生能源的绿色开发和高效使用已成为全球共识,而大力发展绿色安全的大规模储能技术则是可再生能源充分开发利用的必要技术支撑。目前,可充电水系锌离子电池因安全性高、资源丰富、成本低廉、环境友好等优点,在大规模储能领域展现出广阔的应用前景。然而,锰基正极材料存在反应活性低和Zn2+的传输动力学缓慢的问题,导致电池容量低和倍率性能较差的现象,严重制约了高性能锌离子电池的实际应用。为了改善锰基正极材料的电化学性能,研究人员巧妙设计了一种1,5-萘二胺(NAPD)预插入二氧化锰钾(KMO-NAPD)。通过紫外可见光谱能带的差异、态密度在费米能级的电子分布、定域函数的模拟计算,发现NAPD的引入可以优化Mn的电子态,并激活Zn2+的反应活性。此外,由于静电相互作用力的降低,插入的Zn2+与KMO-NAPD之间的相互作用减少,从而促进了Zn2+的扩散。因此,使用该材料组装的Zn//KMO-NAPD电池具有高比容量(1 A g−1的电流密度下,具有237 mAh g−1的放电比容量),优异的倍率性能(在4 A g−1电流密度下有123 mAh g−1的放电比容量)和令人满意的长循环稳定性(1000次循环后容量保持率高达85%)。本工作通过调控Mn电子态,促进Zn2+的反应活性,同时改善Zn2+的传输动力学,为开发具有调制电子结构的高性能有机-无机杂化正极材料提供了一种新策略,有望推动高性能水系锌离子电池的产业化应用。

图1:一种将NAPD嵌入二氧化锰钾中的方法,通过使锰位点的d-电子自旋态离域并激活电极对Zn2+嵌入的反应性来增强Zn2+储存。a.紫外可见光谱能带分析;b.态密度电子分布;c.定域函数模拟;d.储锌容量;e.扩散能垒。

团队介绍:

应用物理与材料学院材料科学与工程新能源材料与器件方向现有博士20余人,逐渐形成一支结构合理、素质良好、充满活力和发展后劲强的教学科研人才队伍,在新型电池(锂、钠、钾、锌离子电池)、超级电容器、燃料电池等新能源材料领域有较高的科研学术水平。近三年来,该方向成员获批国家自然科学基金9项、广东省自然科学基金10项、广东省教育厅项目12项,在钾离子电池、锌空电池、界面电化学机理、锂电池电解质等多个新能源领域取得了一系列研究成果,迄今以五邑大学为第一单位,在Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Edit.、Energy Storage Mater.、 Adv. Sci.等重要期刊上发表论文100余篇。其中,电化学储能及催化团队由我校郑得洲副教授、徐维教授、王付鑫博士、冯其博士、王光霞博士为核心成员组建而成,重点针对电化学储能及催化相关领域,主要围绕超级电容器、锌离子电池、电解水制氢系统和关键材料研究、新型高效贵金属催化剂等应用方向开展研究。电化学储能及催化是当下重要的科研领域,与能源储存与转换、环境保护、电化学催化、绿色能源、新能源汽车等主题密切相关。近年来,研究团队已发表论文30余篇,包括Adv. Mater.、Energy Storage Mater.、 Adv. Sci.、J. Mater. Chem. A、Chem. Eng. J.等高水平期刊。

文献链接:

Yifeng Huang, Yanzhou Peng, Qin Ouyang, Qi Feng, Hang Wang, Dezhou Zheng*, Fuxin Wang*, Xihong Lu, Qi Liu*. Boosting Zn2+ intercalation in manganese oxides for aqueous zinc ion batteries via delocalizing the d-electrons spin states of Mn site. Energy Storage Mater. 2024, 70, 103476. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103476